「岩手の秋は、四季の中でも特に彩り豊かで、訪れる人の心に深く残る季節です」 秋は短し 旅せよ 岩手 WANDER IWATE キャンペーン 岩手県知事 達増拓也さんインタビュー

写真=呉島大介 TEXT=編集部

PROFILE

達増拓也/たっそたくや

1964(昭和39)年6月10日生まれ。岩手県盛岡市出身。県立盛岡第一高等学校卒業。東京大学法学部第3類(政治コース)卒業。卒業後、外務省に入省。1991(平成3)年3月、ジョンズ・ホプキンズ大学国際研究高等大学院(SAIS)修了。在米大使館書記官、在シンガポール日本国大使館二等書記官、外務省大臣官房総務課課長補佐などを経て退官。1996(平成8)年の第41回総選挙に新進党から出馬して初当選。その後、連続4期当選。平成19年の岩手県知事選挙に立候補し初当選を果たす。現在5期目。趣味/合唱、テニス

今秋実施されるキャンペーン「秋は短し 旅せよ 岩手 WANDER IWATE」(2025年9月~11月)についてお伺いします。まず、このキャンペーンのコンセプトと全体像を教えていただけますか?

達増知事/今回のキャンペーンは、岩手の秋の魅力を最大限に引き出し、県内外、さらには海外からの観光客の皆さまに岩手を訪れていただくきっかけをつくることを目的としています。「秋は短し 旅せよ 岩手」というキャッチコピーには、秋という限られた時間の中で、岩手の「祭り・文化」「自然・絶景・紅葉」「食・酒」を存分に味わっていただきたいという思いを込めています。

また、英語表記の「WANDER IWATE」には、“岩手を自由に巡る旅”という意味が込められており、国内外の旅行者に向けて、岩手の多様な魅力を自分のペースで発見していただきたいというメッセージを込めています。

このキャンペーンは、JR東日本様との連携のもと、東北新幹線や在来線を活用しながら、観光コンテンツの磨き上げや情報発信を強化するものです。特に、若年層やインバウンド観光客を意識したプロモーションを展開し、岩手の魅力をより多くの方に届けていきたいと考えています。たとえば、キャンペーン特設サイトを通じて、岩手ならではの魅力を全面的に発信し、SNSを活用した親しみやすい交流型の情報展開を行います。また、地域の文化や自然の奥深さを描いた映像で、人々の心を引きつける動画コンテンツの制作にも力を入れています。

なるほど。“秋を旅する”ことの意味が伝わってきますね。では、岩手にとって“秋”という観光シーズンには、どのような可能性があるとお考えですか?

達増知事/岩手の秋は、四季の中でも特に彩り豊かで、訪れる人の心に深く残る季節です。八幡平や北上山地、早池峰山など、県内各地の山々が紅葉に染まり、まさに自然が織りなす芸術作品のような風景が広がります。朝晩の冷え込みが色づきを一層鮮やかにし、写真愛好家や登山客にも人気の高いシーズンです。

また、岩手は「食」の宝庫でもありますので、秋には、清らかな水と肥沃な土壌が育てた新米や、三陸沿岸で水揚げされる秋刀魚、山間部で採れる松茸など、旬の食材が豊富に揃います。これらを活かした郷土料理や地元の食文化を体験できるのも、秋ならではの楽しみです。たとえば、沿岸部では秋鮭、ホタテ、秋刀魚、カキなどが水揚げされ、新鮮な海の幸を地元の食堂や寿司店で味わえますし、内陸部では農家レストランや道の駅で採れたての野菜やきのこ料理を楽しむことができます。

さらに、地域ごとに開催される秋祭りや文化行事も多く、訪れる方々にとって五感で岩手を感じることができる貴重な機会となります。こうした体験が、観光振興だけでなく、地域の誇りや絆を再確認するきっかけにもなっていると感じています。

そうした体験が観光振興にもつながるということですね。

達増知事/「秋の岩手」には、一度訪れるとまた来たくなるような奥行きのある魅力があります。今回のキャンペーンでは、そうした体験をより多くの方に届けることを目指しています。昨年『Kappo特別編集 岩手』として取り上げていただき、岩手に対し多くの関心を持っていただける方が増えたのではないかと思います。今回、改めて“観光”にフォーカスすることで、岩手を旅する喜びをより立体的にお伝えできるのではないかと思っています。

岩手県内には、久慈秋まつり、花巻まつり、遠野まつりなど、地域ごとに個性豊かな秋祭りが開催されています。それぞれの魅力や見どころについて教えていただけますか?

達増知事/どのお祭りも地域の特色があふれていて、それぞれに違った楽しみがあります。まず久慈秋まつりは、岩手県北部最大規模の秋祭りで、1360年代から続く伝統を誇ります。市内8つの山車組が毎年趣向を凝らして制作する高さ約12mの手づくり山車が、神輿とともに市街地を練り歩く様子は迫力満点です。夜には山車に灯りがともり、幻想的な雰囲気に包まれます。また、前夜祭では山車と神輿が一堂に会し、祭囃子が街中に響き渡るなど、地域の熱気と一体感を感じられるのも魅力です。郷土芸能パレードでは、ナニャドヤラや太鼓演奏、地元の子どもたちによる踊りなども披露され、世代を超えて受け継がれる文化が息づいています。

花巻まつりは、400年以上の歴史を持つ岩手県を代表する祭りのひとつで、毎年9月の第2金・土・日に開催されます。見どころは、花巻ばやしの音色に合わせて市内を練り歩く豪華絢爛な風流山車や、100基を超える神輿が集結する神輿パレードです。2015年には“同時に披露された神輿の数”でギネス世界記録を達成したこともあり、まさにスケールの大きな祭りです。また、太鼓を打ち鳴らしながら踊る鹿踊りや、優雅な花巻ばやし踊りなど、地域に根ざした郷土芸能も数多く披露され、まち全体が祭り一色に染まります。

そして遠野まつりは、“日本のふるさと”と称される遠野の文化を象徴する祭りで、60以上の郷土芸能団体が一堂に会する、まさに“郷土芸能の祭典”です。駅前通りで行われるしし踊りの大群舞や、南部ばやし、田植踊り、神楽など、地域に根ざした多彩な芸能が披露されます。さらに、遠野郷八幡宮の境内では、南部流鏑馬(やぶさめ)が奉納され、馬上から矢を放つ勇壮な姿が観客を魅了します。こうした芸能の多さは、人口2万数千人のまちとしては全国的にも珍しく、遠野の精神文化の豊かさを物語っていると思います。

それぞれの祭りには、地域の歴史や暮らし、信仰が息づいており、訪れる方々にとっても、ただ観るだけでなく、地域の人々の想いや誇りに触れることができる貴重な機会になるのではないでしょうか。

知事ご自身が、特に思い入れのある秋祭りはありますか?

達増知事/盛岡市出身の私にとって、盛岡八幡宮の山車行事は印象深い存在です。この祭りは岩手県の無形民俗文化財に指定されており、特に目を引くのが、八幡下りパレードと山車大絵巻パレードです。各町が趣向を凝らして制作した山車が市内を練り歩き、歌舞伎の名場面や歴史的場面を見事に再現します。山車の豪華な装飾とお囃子が響き渡り、街全体が祭りの熱気に包まれる様子は、秋祭りの醍醐味そのものです。山車行事には市内の子供たちも積極的に参加しており、学校側も祭りへの参加に対して配慮を行っています。学校と地域が連携して協力することで、子供たちも祭りを支える重要な役割を担っています。

一方で、昨年参加した普代村のふだいまつりは、また異なる魅力を放つ祭りでした。風流山車の壮大な迫力や、普代中学校生徒による伝統舞踊「中野流鵜鳥七頭舞」の演目は、地域の歴史を感じさせるとともに、未来への希望を映し出していました。夜になると、ライトアップされた山車が幻想的な光を放ち、太鼓の力強い響きが祭りの熱気をさらに盛り上げます。また、餅まきで交わされる地元の子どもたちの笑顔と笑い声は、地域全体の絆と温かさを象徴する光景でした。

また、普代村には、地域の宝として大切にされる鵜鳥神楽があります。この神楽の物語性には、心が深く引き込まれる魅力があります。神楽の一つ一つの動き、唄、そして打楽器の響きが、それぞれのストーリーを鮮やかに描き出し、観る者を、時空を超えた旅へと誘います。

こうした祭りを通じて、地域の絆が深まり、歴史や文化が次世代へと引き継がれていく姿を見ると、伝統の持つ力とその素晴らしさを改めて実感します。

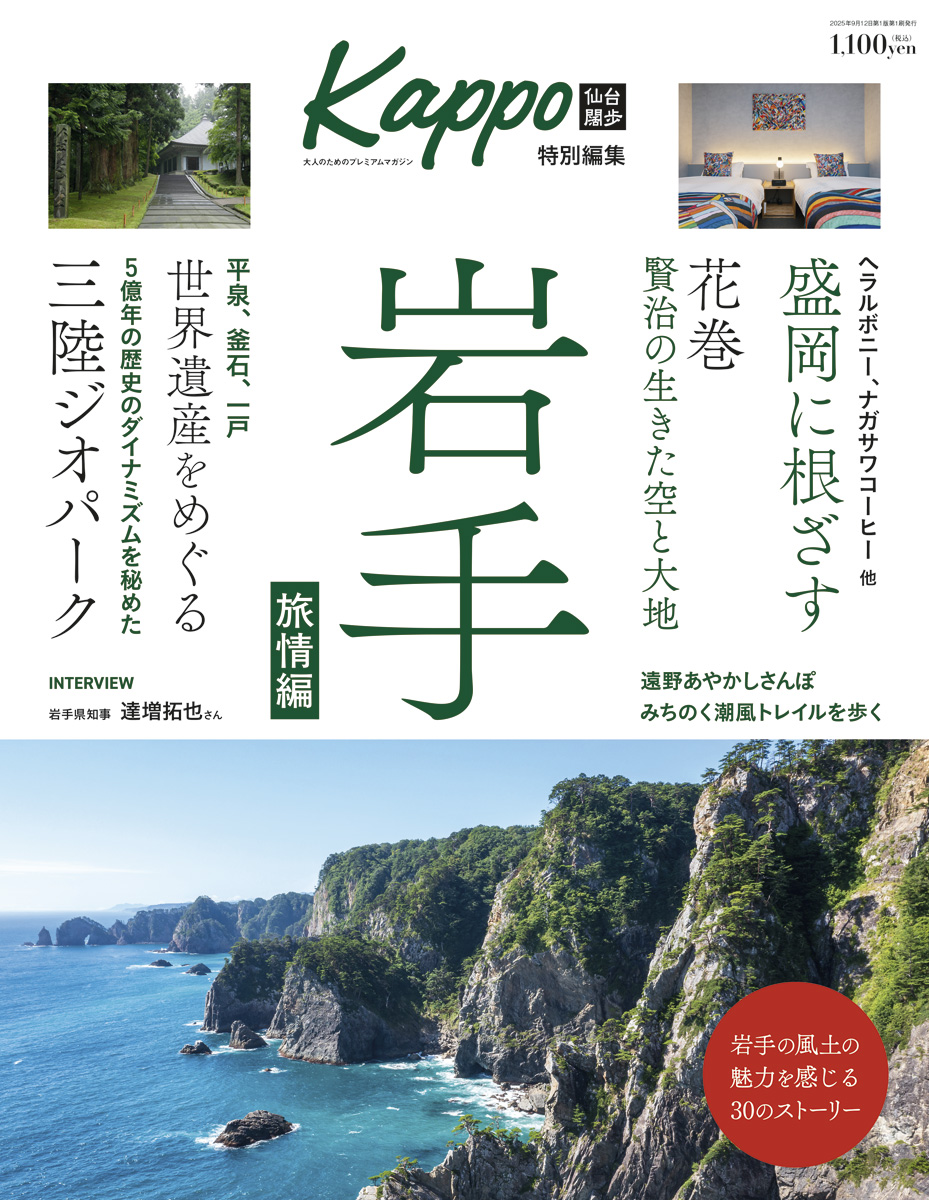

北山崎

ありがとうございます。普代のまつりに込められたぬくもり、伝わってきました。三陸沿岸には、三陸ジオパークやみちのく潮風トレイルといった観光資源が広がっていますが、これらは岩手県にとってどのような意味を持つものだとお考えでしょうか?

達増知事/三陸ジオパークは、岩手の自然の成り立ちや地球の営みを学ぶ“野外の教室”のような存在であり、約4億年前の地層や海底火山の痕跡、地殻変動によって形成されたリアス海岸などの地質資源を通じてそのダイナミズムを体感できる場所です。

たとえば、宮古市の浄土ヶ浜では、群青色の海と白い流紋岩が織りなす美しい景観が訪れる人々を魅了します。田野畑村の北山崎では、200m級の断崖が続く壮大な景勝が圧倒的な迫力で訪問者を迎えます。大船渡市の碁石海岸では、波によって形作られた奇岩や海食洞が点在し、その自然美と力強さを堪能することができます。久慈市周辺は琥珀の産地として知られ、太古の地層や化石から地球の長い歴史を学ぶことができます。

みちのく潮風トレイルは、イギリス・タイムズ紙の「日本で訪れるべき場所14選」やアメリカの経済誌フォーブスの「2025年に行くべき15か所」で紹介されるなど、世界から注目されています。青森県八戸市から福島県相馬市まで、総延長約1000kmにわたるロングトレイルで、その約半分が岩手県内を通っています。リアス海岸の入り組んだ地形や、断崖絶壁、漁村の風景など、歩くことでしか出会えない風土が広がっており、まさに人と自然の“対話の道”といえるでしょう。

この道を歩くことで、東日本大震災の被災地の復興の様子や、地域の人々の暮らし、漁業や林業といった生業の現場に触れることができます。例えば、田野畑村の机浜番屋群、山田町山田湾の牡蠣の養殖棚、陸前高田市の東日本大震災津波伝承館など、自然・歴史・文化が交差する地点が点在しており、歩く旅ならではの発見があります。

こうした資源は、岩手の風土や歴史、人々の生き方そのものを体感できる貴重な存在であり、単なる観光地ではなく、地域のアイデンティティを伝える場として、非常に大きな意味を持っていると感じています。

歩くことで得られる体験は、従来の観光とはまた違った価値があるように感じます。知事はどのように捉えていらっしゃいますか?

達増知事/おっしゃるとおりですね。“歩く旅”は、五感をフルに使って土地の空気を味わえる、非常に深い体験だと感じています。車窓からでは気づけなかった風景、音、香り、地元の方との触れ合い…そういったものが、じんわりと心に残る旅になるのではないでしょうか。

特にインバウンドの方々にとっては、“観光地をめぐる”というより、“地域に触れる”体験ができる。それが東日本大震災津波以降の三陸にとっても、復興を伝える大切な手段になっていると感じています。震災の記憶を風化させず、未来に伝えていくためにも、歩く旅の価値は非常に大きいと考えています。

また、こうしたトレイルやジオパークを通じて、地域の方々が自らの暮らしや文化を語る機会が生まれることも重要です。観光客と地域住民との間に自然な交流が生まれ、互いに学び合う関係が築かれていく。そうした“人と人とのつながり”こそが、これからの観光の本質ではないかと感じています。

みちのく潮風トレイル

御所野遺跡(写真提供/一戸町教育委員会)

岩手県には平泉、橋野鉄鉱山、御所野遺跡という3つの世界遺産があり、これは国内最多となります。この点について、どのような意味を見出されていますか?

達増知事/3つの世界遺産を有することは、岩手県にとって非常に誇らしいことだと思っています。しかもその内容が、縄文・中世・近代と、それぞれ異なる時代にわたるという点が大きな特徴です。

まず一戸町の御所野遺跡は、縄文時代中期(約4500~4000年前)の大規模な定住集落跡であり、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産の一つとして2021年に世界文化遺産に登録されました。配石遺構や祭祀に伴う盛土、竪穴住居跡などが良好に保存されており、農耕以前の人類が自然と共生しながら定住生活を営んでいたことを示す貴重な遺跡です。火を使った祭祀の跡や土偶の出土などから、精神文化の成熟も見て取れます。

平泉は、2011年に「平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群」として登録されました。中尊寺、毛越寺、無量光院跡、観自在王院跡、金鶏山の5つが構成資産で、12世紀に奥州藤原氏が仏教の浄土思想に基づき、理想世界の具現化を目指して創造したものです。平泉の浄土思想を反映した寺院・庭園の造営は、他に類を見ない独自性を持ち、仏教文化の発展と地域の平和への願いが込められています。

そして釜石市の橋野鉄鉱山は、2015年に「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つとして登録されました。この遺跡は、1858年に建設された現存する日本最古の洋式高炉跡を中心とし、鉄鉱石の採掘場、運搬路などが一体となって保存されています。幕末から明治にかけての製鉄技術の発展を支え、日本の近代化に大きく貢献した場所であり、現代の製鉄業の礎ともいえる存在です。

このように、岩手には縄文時代の精神文化、中世の宗教思想と理想世界、そして近代の産業技術という、異なる時代の価値がそれぞれの形で息づいています。それらが一つの県内に集積しているというのは、全国的にも非常に稀有なことであり、岩手の歴史的・文化的な奥深さを象徴していると感じています。

それぞれの遺産が持つ意味を個別に伝えるだけでなく、時代を超えて人々の営みや思想の変遷をたどるような視点で見ていただくことで、より深い学びや感動につながるのではないかと思います。岩手の大地には、まさに“時間を超えて語りかけてくる”物語が刻まれていると感じています。

確かに、時間軸で見ると非常に幅広く興味深いですね。そうした異なる時代の遺産を横断的に結ぶ観光・文化政策については、お考えがありますか?

達増知事/ええ、実はそこがこれからの岩手の観光における大きなチャレンジであり、同時に大きな可能性でもあると考えています。単に“遺産をめぐる”旅ではなく、“時代を旅する”体験として提案していけるのではないかと思います。

たとえば縄文の森から中世の浄土へ、そして産業の夜明けへ―そうした時代の流れをたどることで、人々の暮らしや思想、技術の積み重ねがどのように変遷してきたのかを自然と感じ取ることができるのではないかと思います。過去を学ぶことで、将来に向けた視野を広げることがここ岩手で可能となります。

また、教育や文化事業とも連動しながら、次世代にもこうした歴史の厚みを伝えていくことも、私たちの重要な使命だと思っています。

2026年は平泉の世界遺産登録15周年の節目でもありますよね。

達増知事/まさにそのとおりです。節目の年を迎えるにあたり、平泉をはじめとする岩手県内の世界遺産が持つ価値を、あらためて見つめ直す機会になると感じています。岩手には、縄文・中世・近代と、異なる時代の文化が息づいており、それぞれの背景にある人々の営みや思想に思いを馳せることで、地域の奥深さを感じていただけるのではないでしょうか。

そうした歴史の積み重ねを、これからも静かに受け継ぎ、次の世代へと手渡していくことが大切だと考えています。時間を超えて語りかけてくるような岩手の風景や文化に触れることで、訪れる方々にも心に残るものがあれば嬉しく思います。

橋野鉄鉱山の石組みの遺構(二番高炉/写真:オフィスイケガミーズ))

この秋、岩手を訪れる方々に、知事としてどのような風景や感動を届けたいとお考えですか?

達増知事/岩手の秋には、言葉では言い尽くせない静けさと豊かさがあります。たとえば、夕日に照らされて黄金色に輝く稲穂が広がる田園風景や、八幡平や北上山地の山々が赤や橙、黄色に染まる紅葉のグラデーションは、まさに自然が織りなす芸術のようです。そうした風景の中に身を置くと、日々の喧騒から少し距離を置いて、自分自身の内面と静かに向き合うような時間が流れていくのを感じます。

また、秋の岩手は、空気が澄んでいて、朝晩の冷え込みが一層季節の移ろいを感じさせてくれます。たとえば、早朝に霧が立ちこめる里山や、朝露に濡れた落ち葉がきらめく小径を歩くときの感覚は、旅先でしか味わえない特別なものです。そうした自然の表情のひとつひとつが、訪れる方の記憶に深く刻まれるのではないかと思います。

そして、岩手の魅力は風景だけではありません。地域の人々とのふれあいや、土地に根ざした文化との出会いも、旅の大きな醍醐味です。たとえば、みちのく潮風トレイルでは、ハイカーのおもてなしをする地元のトレイルエンジェルの存在や、地元の祭りで子どもたちが踊る郷土芸能に出会ったりと、そうした何気ない交流の中に、岩手ならではの温かさや誠実さが感じられると思います。

観光地を巡るだけでなく、暮らしの中にある温もりや、地域の営みに触れることで、旅がより深く、心に残るものになるのではないでしょうか。岩手には、派手さはないかもしれませんが、静かに寄り添ってくれるような風景と人々がいます。そうした出会いが、訪れた方にとって、ふとしたときに思い出されるような、心の風景になってくれたら嬉しいですね。

では最後に今回の観光キャンペーンを通じて、岩手県としては今後どのような未来像を描いておられるのでしょうか?

達増知事/今回のキャンペーンは、単に秋の魅力を発信するだけでなく、岩手に根づく“暮らしの文化”や“人と人とのつながり”をあらためて見つめ直し、それを未来へと手渡していく契機になるものと受け止めています。

岩手には、四季折々の自然の美しさや、地域ごとに受け継がれてきた祭りや芸能、土地の風土に根ざした食文化など、目に見えるものだけでなく、日々の暮らしの中に息づく文化があります。たとえば、もち文化に代表されるように、祝いの場や人をもてなす場面で食を通じて心を通わせる風習や、地域の人々が協力して祭りを支える姿勢など、そうした営みのひとつひとつが、岩手の文化の厚みを形づくってきました。

また、岩手は面積が広く、沿岸と内陸、北と南で気候や地形、歴史的背景も異なりますが、それぞれの地域が独自の文化や価値観を大切にしながら、しっかりと一つにつながっているのも特徴です。そうした多様性と一体感の両方があることが、岩手の魅力のひとつだと感じています。

急激な変化を追い求めるのではなく、これまで地域の人々が積み重ねてきたものにこそ、岩手らしい価値があると思います。祭りや食、風景、人の営み……そうした地域資源を大切に守り育てながら、持続可能で心豊かな観光と地域づくりを目指していくことが、これからの岩手にとって大切な道筋だと考えています。

訪れた方が、ふとしたときに岩手の風景や人との出会いを思い出し、「また帰ってきたい」と感じていただけるような、そんな岩手の姿を、これからも描いていきたいと思います。

ありがとうございました。岩手の秋、心から楽しみにしています。

『Kappo特別編集 岩手 旅情編』(1100円)、岩手県の書店・コンビニエンスストア(ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ)、宮城県全域の書店、東北各県の主要書店、 首都圏の主要書店、アマゾン、マチモールほかで発売中

岩手の秋の観光キャンペーンの詳細は下記をクリック!