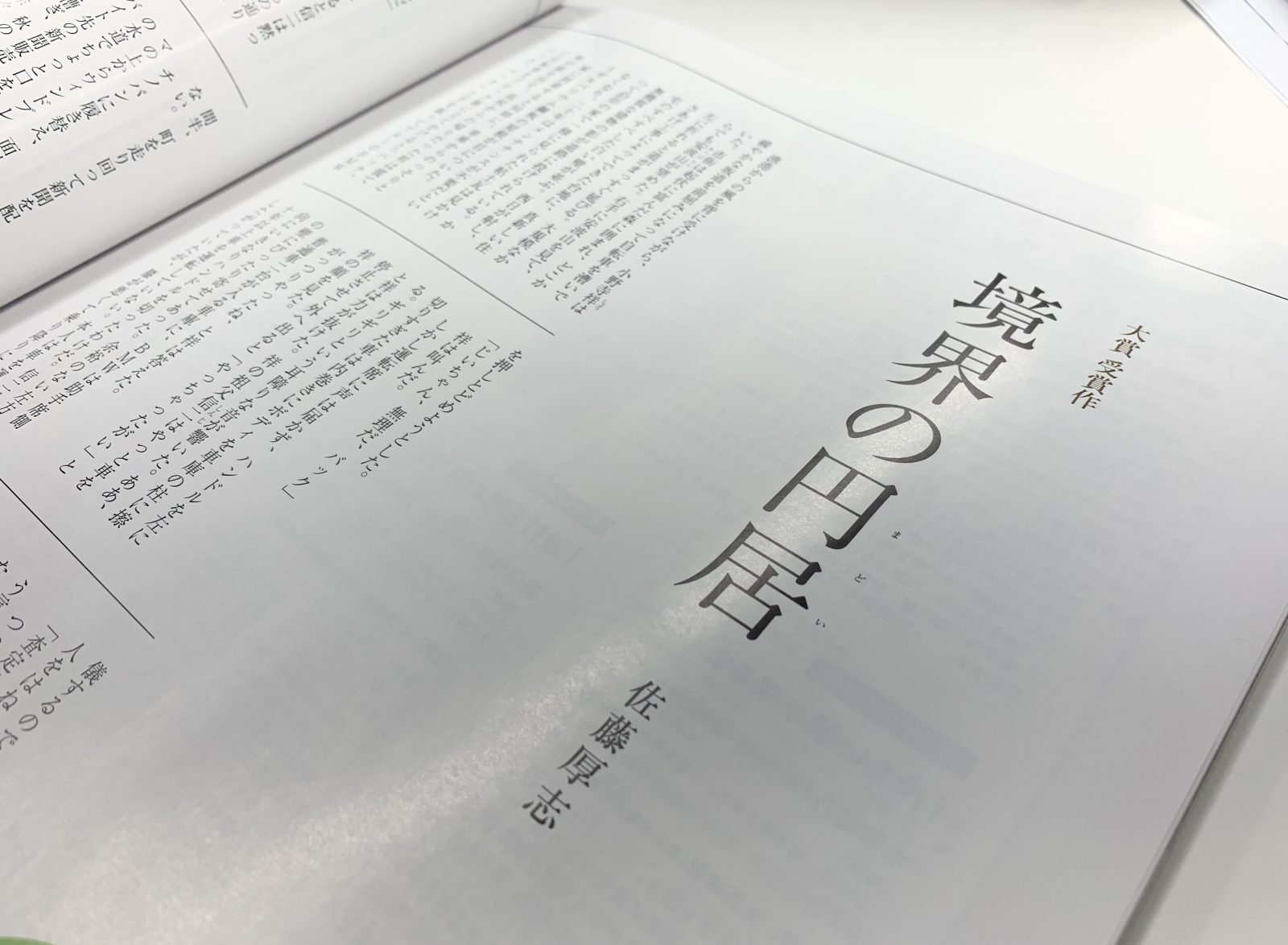

【受賞後初インタビュー】 第3回仙台短編文学賞 大賞受賞作 「境界の円居」 佐藤厚志さんインタビュー

構成・文=川元茂(仙台短編文学賞事務局長)

写真=池上勇人

POINT

先ごろ第3回仙台短編文学賞大賞の受賞作が発表されました。大賞を受賞したのは仙台の書店に勤務する佐藤厚志さん。2017年に新潮新人賞を受賞した期待の書き手です。受賞後初のインタビューを掲載します。(Kappo105号より転載)

PROFILE

佐藤厚志さん

1982年、宮城県仙台市生まれ。東北学院大学文学部英文学科卒。2017年「蛇沼」で新潮新人賞を受賞。ジュンク堂書店仙台TR店勤務

大賞受賞おめでとうございます。今回、仙台短編文学賞に応募された経緯を教えてください。

佐藤 小説を20代半ばで書き始めた時から、どうして仙台は文学が盛んなのに、文学賞がないのだろうかと感じていました。2017年に仙台短編文学賞が創設されたと聞いた時、素直にうれしくて。ちょうど新潮新人賞でデビューした頃でした。少し時間が経って3回目の募集開始を聞き、同時並行で震災をどう描くかを考えていて、実際に表現するいい機会だと思い応募しました。デビューから時間が経って落ち着いたという理由もあります。

地元・宮城の津波被害について書いた初めての小説になるわけですね。

佐藤 そうです。賞の規定では、仙台、宮城、東北と何らかの関連がある作品ということだけですが、宮城県は震災以降、震災を内包してしまった。宮城を書くことは震災を描くことになり、分かちがたく結びついてしまった。『震災学』で仙台短編文学賞創設の経緯(前年から準備を進め、震災前日にすべてが決まり、発表しようと思ったら、震災が来て一旦頓挫し、その後復活したという話)を読んで、賞自体、震災を帯びていると感じていました。

大賞受賞作「境界の円居」を書き始めたのは?

佐藤 締切2か月前ぐらいでしょうか。実際に応募しようと決めたのは、東北学院大学の講座「震災と文学」で柳美里さんのお話(2019年7月)を聞いてからです。壇上から「1回書いても、まだ書き直す時間はあるよ」と言われ、「そうか」と思って。

佐藤さんは普段どのように小説を書いていますか。

佐藤 いつもは大きな枠だけ決めて書き始めてしまいます。スムーズに行くときは行くのですが、止まってしまうことも多々あって。今回の短編は、主人公を変えたり、設定を変えたりしながら、3回目でうまくいきました。いつか自身が新聞少年だった時の経験を書きたいと思っていて、それを組み込んだのがよかった。

気仙沼を舞台にした理由は。

佐藤 気仙沼出身の友人をモデルにしました。被災した親戚もいて、土地のイメージも持っていましたし。被害を目の当たりにしたのは石巻や東松島だったのですが、震災直後に繰り返し流れた気仙沼の映像が焼き付いていたのかもしれません。

題名の由来を教えて下さい。

佐藤 作品のモチーフになっている「境界」「境」という言葉を入れたかった。あとは家族が集う様子を「円居」という言葉で表現し、結果こうなりました。書き進めながら、被災した土地と残った土地の境界線に行き当たって。それは古い新しいだけの境界ではなく、生と死など、様々な意味を含んでいる境界なのだと気づきました。津波が来たラインと残った場所の境界線は多義的で、そこからイメージを膨らませていきました。

震災を生き延びたのに家族がガンになってしまうなど、被災地に暮らす者としてリアリティを感じた作品でした。

佐藤 冠婚葬祭をはじめ、一人の人間には色々なことが起こり得ます。不幸は震災だけではないですから。人との関わりの中で、日々物語や感情が生まれている。病気と震災の話を中心に据えているのですが、生きることを肯定的に捉え、家族の温かみを感じられるよう心がけました。

文学との出会いは。

佐藤 大学の時に読んだ大江健三郎さんの『新しい文学のために』がきっかけでしょうか。小説は、小説を書くための言葉で書かれていることを知って、衝撃を受けました。そこから色々な小説を読むようになりました。東北学院大学英文科の植松靖夫先生のゼミだったので、先生に薦められるままに、柴田元幸さんが翻訳するポール・オースターやスティーブン・ミルハウザーらの小説を読みました。ほかにJ・M・クッツェーやカズオ・イシグロも読みましたね。日本文学では中上健次に加えて、吉行淳之介、庄野潤三、小島信夫ら第三の新人たち。戦後の作家を好んで読んでいましたね。

東日本大震災の当日、佐藤さんは。

佐藤 実は勤め先の書店が休みの日で、自宅にいました。家の無事を確認し、すぐに職場の様子を見に行きました。当時は丸善仙台アエル店にいて、震災から11日後には再開しています。物流がストップしている状況でしたが、本や情報を求めて、お客さんが押し寄せて。スタッフも被災しているので、出勤できる人だけで対応していたのですが、いつもの3倍以上の大変さでした。

執筆と仕事の両立はどのようにしていますか。

佐藤 執筆はだいたい一日3枚ぐらい。何度も書き直して、2~3か月で100枚のペースでしょうか。仕事が早番の時は勤務が終わってから。遅番の時は朝書いて。仕事に行く時間が来ると中断されてしまい、きりが悪いのですが、逆にそれがいい時もあって。次の日、書きたい場面から書けるという(笑)。

次回作の構想は。

佐藤 いま一編書き直ししている最中です。さきほどお話した自分の被災経験を生かした作品です。いつか皆さんに読んでいただける機会があればいいですね。

仙台短編文学賞は仙台・宮城・東北の地から発信する、新しい文学賞です。第3回の選考委員は柳美里さん。応募総数は477編でした。

仙台短編文学賞公式

大賞受賞作「境界の円居」が読めるのは、

大人のためのプレミアムマガジン Kappo 105号

小説すばる2020年5月号